Oggi pensavo di scrivere un post sull’ennesima bolla papale emessa da Angelo Gaja e ripresa da numerosi siti (qui il link a quella indispensabile miniera di dati che è “I numeri del vino“).

Però mi rendo conto che, anche facendo raffreddare l’argomento per 10 giorni, molto probabilmente non sarebbe uscito un post critico, bensì un post polemico. E la polemica non mi interessa. Dico solo che Gaja oggi esprime posizioni contrarie a quelle che sosteneva nel settembre 2012 e che io confutavo in due lunghi post gentilmente ospitati da Franco Ziliani nel suo blog “Vino al vino”. A parte i modi, da cui il rischio di scadere nella polemica, non ho molto da aggiungere all’analisi, se siete curiosi potete andare a rileggerli perchè credo che buona parte delle considerazioni siano ancora valide.

Escluso Gaja, una ex collega ed amica mi suggeriva di regionare sul fatto se esiste ancora il marketing, ma il post della scorsa settimana non è stato abbastanza riposante per affrontare oggi un DOMANDONE di tale livello.

Prendo allora spunto dalla notizia relativa allo studio sull’efficenza del volo degli uccelli migratori (riporto il link a El Pais perchè ha pubblicato un giorno prima dei giornali italiani e perchè la ricerca sul sito del Corriere si è interrotta con il messaggio Service Temporarely Unavailable).

La notizia in sostanza è che uno studio condotto dal Royal Veterinary College dell’Università di Londra sul volo di uno stormo di ibis eremita evidenzia come gli uccelli in formazione a “V” coordinino con estrema precisione il battito delle ali rispetto all’uccello che li precede, in modo da sfruttare al massimo le correnti d’aria che crea e ridurre quindi il dispendio di energia. E’ per questo che il movimento dello stormo in volo ricorda un’onda permanente.

Ora, a parte che non avevo mai pensato che gli uccelli migratori volassero così per un semplice fatto estetico (e NON aprirò una parentesi sull’intrinseca eleganza del gesto parsimonioso, dalla danza all’architettura), la notizia risveglia il produttore animale che è in me e mi permette di riprendere l’argomento del legame tra gestione del personale ed etologia, uno di quelli che ricordo con più affetto tra i tanti affrontati in quasi 7 anni di biscomarketing.

Osservando la tecnica di volo dell’ibis eremita i ricercatori inglesi si sono giustamente focalizzati sul risultato: la massimizzazione dell’efficenza dello sforzo permette allo stromo di volare più a lungo (tempo e distanza) di quanto non potrebbe fare un uccello da solo oppure uno stormo peggio organizzato.

Questa organizzazione di volo però richiede il verificarsi di tre premesse comportamentali:

1) tutti gli uccelli conoscono la rotta, ossia sanno qual’è la meta e quali sono i persorsi per raggiungerla;

2) tutti gli uccelli sono d’accordo di raggiungere la stessa meta;

3) tutti gli uccelli condividono gli sforzi turnandosi al vertice della “V”, la posizione più faticosa.

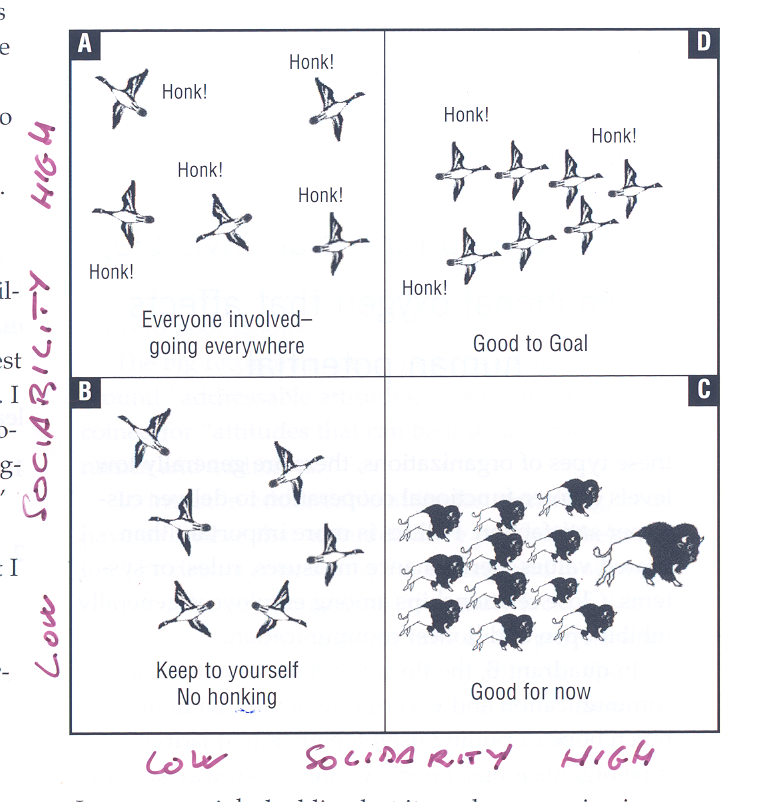

In realtà utilizzo il modello dello stormo nella spiegazione e nella gestione dell’organizzaizone del lavoro da circa 10 anni. Da quando ho scoperto questa matrice degli stili organizzativi.

Io normalmente la uso in diverse fasi.

Riunisco il gruppo di lavoro e la mostro “muta”, senza la spiegazione delle due assi e senza il testo dei quadranti per evitare di suggerire giudizi di valore. A questo punto chiedo a tutti di dire qual’è secondo loro il modello organizzativo migliore. Poi chiedo in che situazione ci troviamo noi.

Poi scopro la versione parlante, con i testi nei riquadri e la spiegazione delle assi, chiedo conferma delle opinioni espresse in precedenza e ragioni sul perchè l’organizzazione migliore sia quella dello stormo.

Mi permetto di concludere con alcune avvertenze:

- utilizzate questo modello con il vostro gruppo di lavoro solamente se vi sentite solidi nella sua gestione. Discutere apertamente di questi aspetti, soprattutto con uno strumento così forte, innesca delle dinamiche che non possono essere più fermate. Possono essere solo gestite.

- La solidità non dipende solo dai vostri rapporti con i collaboratori, ma anche da quelli tra di loro.

- Se pensate di mostrare/discutere la matrice singolarmente con i diversi collaboratori per ridurre il rischio di innescare dinamiche disgregative, NON fatelo. E’ molto probabile che i collaboratori parleranno tra loro comunque ed avrete creato un clima diffidenza.

- la situazione organizzativa più pericolosa in cui potete trovarvi è quella del quadrante A, perchè può darvi l’impressione di essere nel quadrante D. Vi accorgerete della differenza al primo problema che richiede un supporto da parte di tutto il gruppo di lavoro.

- anche se sembra ci siano parecchi esempi di successo con organizzazioni come quelle del quadrante C, personalmente penso che sia una situazione attualmente semplicemente impossibile. La turbocompetizione richiede una quantità e tempestività di risposte che cui le persone a tutti i livelli dell’organizzazione si trovano a dover affrontare un certo grado autonomia che aumenta la dispersione della mandria.

- prima di pensare che si tratta di belle teorie, peccato però che i vostri collaboratori siano tutti degli incapaci menefreghisti, ricordatevi che le 3 premesse comportamentali per il funzionamento dello stormo implicano una continua, dettagliata e trasparente informazione, la necessaria formazione, l’aperta discussione per la definizione e condivisione degli obiettivi.

Buona fortuna.

-